Assim como uma faca pode ser usada para salvar vidas ou destruir, a ciência também carrega esse dilema e nenhum exemplo é tão emblemático quanto o retratado em Oppenheimer, filme do Christopher Nolan sobre o criador da bomba atômica. Podemos argumentar que “depende”, pois não sabemos a índole, nem as motivações de quem segura esse instrumento. Se for um chef de cozinha, a faca será um bom utensílio para a preparação de uma refeição; se for um assassino em série, há um risco real de ele usar o objeto para cortar e retalhar outras pessoas.

Frente a isso, podemos dizer que a faca é, em si, boa ou ruim? Ou que, como podemos perceber, não há valor nela em si, e sim em quem a está manuseando? Essa reflexão nos aproxima do dilema retratado no filme “Oppenheimer”, que mostra como a ciência pode ser uma ferramenta de salvação ou destruição, dependendo das mãos que a controlam.

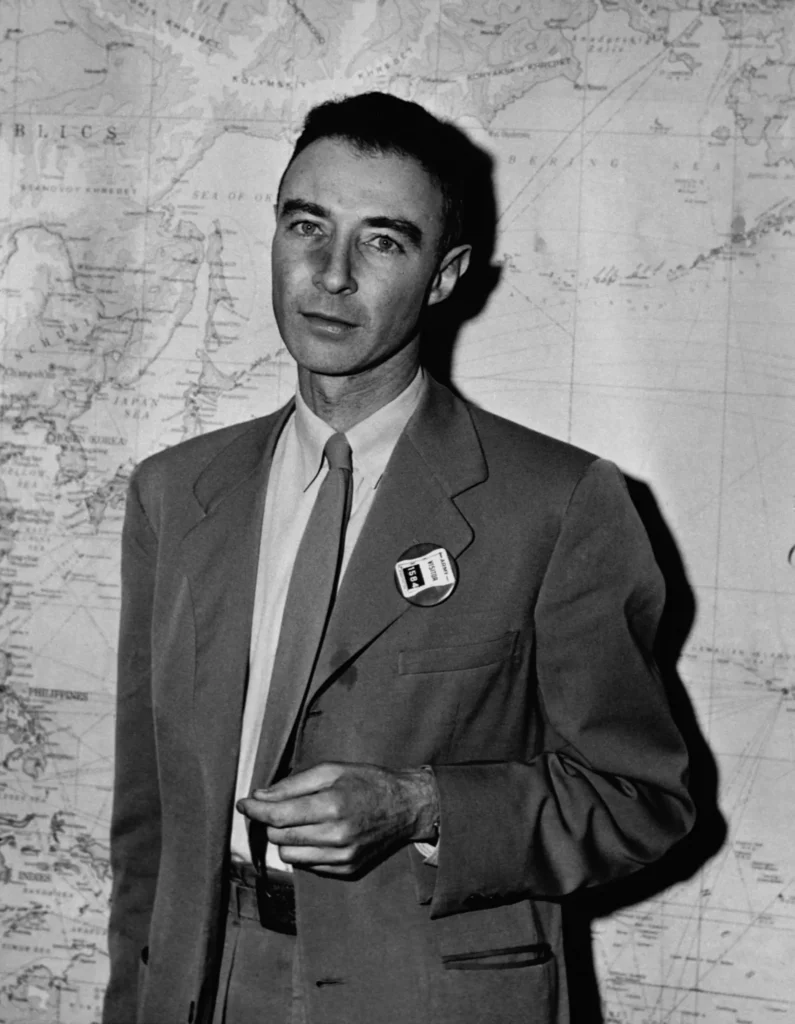

É fundamental entendermos essa ideia para refletirmos sobre o filme “Oppenheimer”, que contará a história de Julius Robert Oppenheimer, um dos cientistas mais reconhecidos do século XX. Seu nome ecoa na história como um símbolo paradoxal: ao mesmo tempo, gênio e réu, salvador e condenado, arquiteto do triunfo científico e pai da mais terrível arma já concebida, a bomba atômica. O filme, lançado em 2023 e dirigido por Christopher Nolan, reacende essa discussão com vigor cinematográfico, devolvendo ao público o drama humano, histórico e filosófico que se esconde por trás de uma das maiores transformações da história da humanidade.

A figura de Oppenheimer não pode ser reduzida ao estereótipo de “pai da bomba atômica”. Ele foi, antes de tudo, um homem atravessado por sua época e que viveu os grandes conflitos do século XX. Além disso, foi um intelectual refinado, com um grande capital cultural e, no campo da física, foi brilhante, formado nas mais prestigiadas universidades do mundo. Apesar disso tudo, também era um ser humano e, como tal, teve suas fragilidades, paixões políticas, convicções contraditórias e dilemas que caminharam consigo até o fim dos seus dias.

Frente a isso, a narrativa de sua vida não é apenas a história da ciência aplicada à guerra, como muitas vezes o reduzimos. É também a parábola do século XX, em que a razão iluminista se converteu em máquina de destruição, em que o saber se tornou poder e, por consequência, ameaça. A vida de Oppenheimer mostra como podemos desenvolver uma tecnologia extremamente avançada e, ao mesmo tempo, se não soubermos usá-la com ética, poderemos destruir mundos e causar grandes prejuízos a toda humanidade.

Tratando objetivamente do filme, ao escolher Oppenheimer como personagem central, Nolan não apenas faz um filme biográfico, mas também constrói uma reflexão cinematográfica sobre o poder e a culpa. A narrativa fragmentada, as alternâncias de tempo, o jogo entre colorido e preto-e-branco, tudo contribui para transformar a vida do físico em uma espécie de espelho da própria condição humana diante da ciência.

A opção de Nolan por contar a história em recortes temporais reforça o caráter fragmentário da memória e da consciência. Não se trata de um filme linear, mas de um mosaico de percepções. O espectador acompanha a ascensão de Oppenheimer, sua glória durante o Projeto Manhattan, e seu declínio perante os comitês de segurança norte-americanos, tudo costurado por uma atmosfera de inevitabilidade trágica. A fotografia e a trilha sonora intensificam o peso psicológico. A cada instante, o espectador é lembrado de que a mente brilhante de Oppenheimer é também um campo de batalha moral. Cenas de silêncio contrastam com explosões sonoras, refletindo o choque entre pensamento e ação, teoria e catástrofe.

Visto isso, o filme não se propõe a dar respostas simples. Ele não justifica nem condena de maneira direta as ações do cientista, deixando em aberto para o público o que eles devem pensar acerca dos fatos. O que Nolan nos oferece é um terreno de reflexão, em que possamos sentir o peso das escolhas. O ritmo cadenciado – por vezes, angustiante – aproxima a audiência da experiência psicológica de Oppenheimer: um gênio sufocado pela própria criação, um Prometeu moderno que roubou o fogo dos deuses apenas para ser acorrentado por ele.

Robert Oppenheimer: o homem por trás do mito

Para compreender o impacto de Oppenheimer, tanto no cinema quanto na história, é necessário olhar para além da imagem pública do cientista. O homem que emergiu como líder do Projeto Manhattan não era apenas um físico excepcional, mas também um intelectual multifacetado, um espírito inquieto e contraditório que carregava em si as tensões de uma era marcada por incertezas.

Nascido em 1904, em Nova Iorque, em uma família de imigrantes judeus de origem alemã, Oppenheimer cresceu em um ambiente de abundância cultural. Sua infância foi marcada por uma educação refinada: aprendeu música, literatura, filosofia e línguas, além de mostrar, desde cedo, uma inclinação extraordinária para a ciência. Essa combinação de ciência e humanidades moldaria a personalidade complexa que o acompanharia pelo resto da vida.

Aos 18 anos, ingressou em Harvard, onde estudou não apenas física, mas também grego, filosofia e literatura. Sua formação foi a de um verdadeiro humanista moderno, alguém que enxergava a ciência não de forma isolada, mas inserida em uma rede mais ampla de significados culturais. Posteriormente, estudou em Cambridge e em Göttingen, na Alemanha, onde entrou em contato direto com a elite da física quântica, incluindo Werner Heisenberg e Niels Bohr. Essa convivência com os maiores físicos de sua geração não apenas solidificou sua reputação científica, mas também o aproximou da ciência moderna, que estava redefinindo a visão do universo no início do século XX.

Apesar do brilho intelectual, Oppenheimer era uma figura marcada por fragilidades pessoais. Sofria de crises emocionais, carregava sentimentos de inadequação e, em diversos momentos, demonstrou dificuldade em lidar com a pressão social, seja enquanto adulto ou criança. Seus contemporâneos o descrevem como alguém carismático, mas distante; um homem capaz de encantar uma sala com sua eloquência, ao mesmo tempo em que se isolava por dias.

Visto isso, Oppenheimer não era o cientista frio e calculista do estereótipo construído durante o pós-guerra. Ele era, antes de tudo, um intelectual permeado por angústias existenciais, alguém que via na ciência tanto uma aventura sublime quanto uma fonte de riscos incalculáveis. Essas contradições se manifestavam também em sua relação com a política. Na juventude, demonstrou simpatias pela esquerda, aproximando-se de círculos marxistas nos Estados Unidos, o que mais tarde, durante os anos da Guerra Fria, lhe custaria caro. Ao mesmo tempo, acreditava profundamente no papel civilizatório da ciência e via na pesquisa uma forma de elevação cultural da humanidade.

Entretanto, para entender a escolha de Oppenheimer em liderar o Projeto Manhattan, é necessário compreender o cenário histórico em que ele se encontrava. Não podemos compreender o indivíduo sem colocá-lo em seu tempo histórico, pois, no fim das contas, todos nós somos homens e mulheres moldados pela cultura e cenários em que vivemos. Dito isto, o século XX foi marcado por um salto gigantesco da ciência e da tecnologia, mas também por guerras de escala inédita.

Nos anos 1920 e 1930, a física viveu uma revolução sem precedentes. Teorias como a relatividade de Einstein e a mecânica quântica transformaram a compreensão da natureza. O mundo atômico, antes invisível, tornou-se o campo de experimentos mentais e matemáticos de jovens físicos que sonhavam em decifrar os segredos últimos da realidade. Oppenheimer fazia parte desse círculo de pioneiros. Sua habilidade em transitar entre diferentes áreas da física teórica lhe deu um lugar especial na comunidade científica.

O avanço da física, porém, não era apenas teórico. Em paralelo, descobertas como a fissão nuclear, realizada em 1938 por Otto Hahn e Lise Meitner, dois grandes físicos alemães, abriram caminho para aplicações práticas que, rapidamente, despertaram o interesse dos governos. Com o início da Segunda Guerra Mundial, entretanto, tudo mudou.

A ascensão de Hitler e a expansão do nazismo representaram uma ameaça global, especialmente para cientistas judeus, muitos dos quais foram obrigados a fugir da Europa. Esse êxodo de mentes brilhantes para os Estados Unidos, como foi o caso de figuras como Einstein e Fermi, por exemplo, alterou profundamente o panorama científico mundial. A física deixou de ser apenas uma busca pelo conhecimento e passou a ser um instrumento de sobrevivência política. A possibilidade de que a Alemanha nazista pudesse desenvolver uma arma nuclear tornou-se um pesadelo real para os países aliados, principalmente os Estados Unidos. Foi nesse contexto de urgência que nasceu o Projeto Manhattan.

O medo de que os nazistas estivessem à frente na pesquisa nuclear levou o governo norte-americano a investir recursos colossais em um projeto de dimensões nunca vistas: reunir os melhores cientistas do mundo em um esforço secreto para criar a primeira bomba atômica e, assim, ter uma vantagem frente ao inimigo. A corrida armamentista na Segunda Guerra Mundial foi, antes de tudo, uma disputa pela sobrevivência, pois entendia-se que, uma vez que os nazistas desenvolvessem tal arma, não pensariam duas vezes antes de usá-la.

Foi assim que Oppenheimer, até então um acadêmico relativamente “desconhecido” em comparação a gigantes, como Bohr ou Einstein, foi alçado à liderança científica do projeto. Sua capacidade de diálogo, seu carisma e sua visão abrangente fizeram dele o nome ideal para coordenar centenas de cientistas em Los Alamos, no Novo México.

O Projeto Manhattan e a criação da bomba

Outro ponto fundamental dentro desse contexto histórico é o Projeto Manhattan. Esse grande plano foi mais do que um empreendimento científico, mas um verdadeiro esforço humano, político e econômico sem precedentes, que envolveu milhares de pessoas, cidades inteiras construídas do zero e um investimento financeiro colossal para vencer a corrida armamentista. Em seu auge, o projeto empregava mais de 130 mil pessoas e consumiu mais de dois bilhões de dólares da economia americana. A urgência da guerra e o medo da Alemanha nazista impulsionaram um ritmo acelerado que não deixava espaço para hesitações.

Conduzido em segredo absoluto, o Projeto Manhattan foi uma demonstração do que o Estado moderno pode realizar ao mobilizar ciência e tecnologia em escala industrial, algo que nenhum empreendimento individual seria capaz de fazer. O esforço não se limitava aos laboratórios de física, pois envolvia muito mais do que apenas físicos. Para tal façanha, foi necessário mobilizar engenheiros, químicos, metalúrgicos, militares e até operários que, muitas vezes, não sabiam exatamente no que estavam trabalhando.

Nesse cenário, Oppenheimer desempenhou um papel inédito em sua vida, pois ele não era apenas um físico nesse projeto. Foi preciso ser um administrador e líder capaz de integrar cientistas de origens diversas, cada um com sua especialidade, em torno de um objetivo comum. Sua habilidade em traduzir teorias complexas em metas práticas fez dele o eixo central do projeto. Com seu carisma e sua visão de conjunto, conseguiu manter a moral elevada e transformar aquele lugar em um laboratório de genialidades. Muitos o viam como uma figura quase mítica, capaz de inspirar confiança mesmo nos momentos de maior incerteza.

No entanto, essa liderança também tinha um lado sombrio. Oppenheimer sabia que estava conduzindo sua equipe à criação de uma arma cujo poder ele próprio temia. De fato, não se tinha precedentes na história humana no que poderia causar a explosão de uma bomba atômica. O medo de uma reação em cadeia que destruísse todo o planeta, por exemplo, era real e até mesmo calculada dentro das possibilidades. Assim, a cada experimento, crescia a percepção de que estavam abrindo uma porta que jamais poderia ser fechada.

A questão ética sobre o uso da bomba raramente era discutida de maneira aberta entre os cientistas. A guerra contra o nazismo parecia justificar qualquer esforço e, para muitos, tratava-se de uma corrida contra o tempo, pois, se Hitler chegasse primeiro, o destino do mundo estaria selado. Esse argumento serviu como anestesia moral para grande parte da equipe, que sabia o custo humano que uma bomba daquela magnitude causaria.

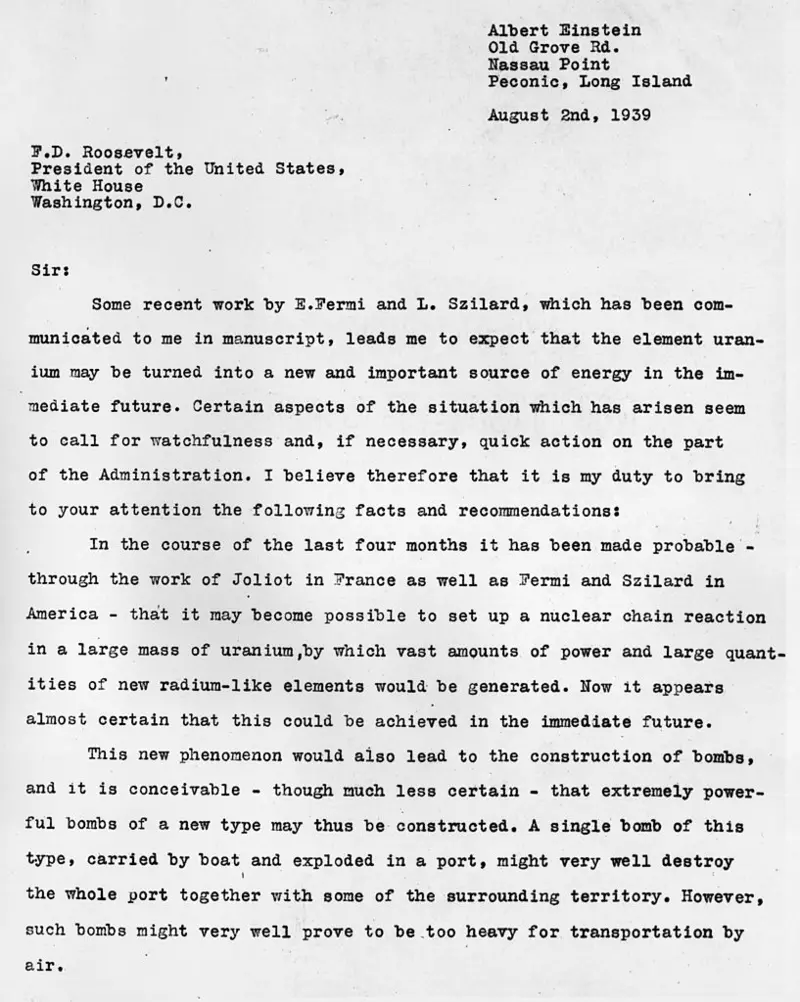

A urgência da vitória militar silenciava as vozes de dúvida e mesmo aqueles que questionavam, como Leo Szilard, tiveram dificuldade em encontrar espaço para suas preocupações. O próprio Einstein, que havia apoiado o início do projeto com sua famosa carta a Roosevelt, mais tarde se arrependeu, afirmando que nunca deveria ter encorajado o desenvolvimento de tal arma. Para Oppenheimer, a questão era ainda mais angustiante, pois ele sabia que estava prestes a dar à humanidade o poder de autodestruição. Ao mesmo tempo, ele via no projeto um dever patriótico, uma missão inevitável. Essa tensão o consumiria para o resto da vida.

Trinity e o nascimento do sol artificial

Em 16 de julho de 1945, no deserto de Jornada del Muerto, no Novo México, realizou-se o primeiro teste nuclear da história: a explosão chamada Trinity. Esse momento marcou não apenas o ápice do Projeto Manhattan, mas também o início de uma nova era para a humanidade. Quando a bomba de plutônio explodiu, um clarão indescritível iluminou o deserto, seguido por uma onda de choque que percorreu quilômetros. Os cientistas assistiram atônitos ao espetáculo de luz e destruição. A comparação mais comum era a do nascimento de um novo sol, um sol criado pelo homem; porém, diferente do astro-rei que nos ilumina e traz vida à Terra, esse era um sol de destruição, caos e morte.

Em sua clássica entrevista nos anos pós-guerra, Oppenheimer, ao assistir à explosão, teria lembrado os versos do texto sagrado hindu, a Bhagavad Gita:

Agora eu me tornei a Morte, o destruidor de mundos.

Essa frase se tornaria inseparável de sua imagem pública. Ela condensava não apenas a percepção da magnitude do feito científico, mas também o peso moral que o acompanhava. Esse momento simboliza o dilema central de sua vida, pois, ao mesmo tempo em que havia alcançado o ápice da glória científica, havia se tornado cúmplice de um potencial apocalipse, sendo ainda hoje o ato de maior destruição em massa visto pela humanidade. A ciência, que sempre foi um caminho de conhecimento e beleza, agora revelava sua face mais sombria, capaz de dizimar a raça humana.

Após os testes no deserto, foi chegada a hora mais sombria da era atômica da humanidade. No dia 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29, batizado de Enola Gay, lançou sobre a cidade japonesa de Hiroshima a bomba de urânio conhecida como Little Boy. Três dias depois, em 9 de agosto, outra bomba, dessa vez de plutônio, chamada Fat Man, foi lançada sobre Nagasaki.

As consequências foram instantâneas e devastadoras. Hiroshima foi arrasada: estima-se que cerca de 70 a 80 mil pessoas morreram imediatamente, com dezenas de milhares perecendo nos dias e meses seguintes por causa das queimaduras, dos ferimentos e da radiação. Em Nagasaki, o número de mortos iniciais foi menor devido à geografia montanhosa, mas ainda assim ultrapassou 40 mil vidas perdidas instantaneamente, com dezenas de milhares adicionais afetadas nos meses seguintes.

Não há palavras que descrevam a dor perante tais fatos. As imagens que se seguiram são um reflexo de como a humanidade pode lançar-se profundamente ao mal quando guiadas pelo medo. O cenário de cidades inteiras reduzidas a cinzas, sobreviventes com queimaduras impossíveis de descrever e crianças órfãs vagando pelas ruínas marcaram para sempre o imaginário do século XX. Pela primeira vez, a humanidade compreendeu, de forma palpável, o poder de destruição contido em alguns quilos de matéria.

A notícia do uso das bombas gerou reações ambíguas entre os cientistas envolvidos no Projeto Manhattan. Muitos celebraram, acreditando que sua criação havia cumprido o papel de encurtar a guerra e salvar vidas que seriam perdidas em uma invasão terrestre ao Japão. Para outros, no entanto, o choque moral foi imediato, e o que antes era um experimento teórico havia se tornado um massacre em escala humana. O próprio Oppenheimer, ao visitar o presidente Truman após as explosões, teria afirmado:

“Senhor presidente, sinto que tenho sangue em minhas mãos.”

Truman, irritado, respondeu friamente que Oppenheimer era um “chorão”. Essa cena ilustra o abismo que se abriu entre o cientista e a política: para os governantes, a bomba era uma vitória estratégica; para Oppenheimer, um peso existencial insuportável. A justificativa oficial para o uso das bombas era clara, pois, dentro daquele contexto histórico, apenas desse modo a guerra iria acabar. De fato, a rendição japonesa veio poucos dias depois das explosões, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial.

No entanto, essa narrativa estratégica não elimina a dimensão humanitária da tragédia. Hiroshima e Nagasaki não eram alvos exclusivamente militares: eram cidades habitadas por civis. A decisão de lançar bombas atômicas, portanto, permanece até hoje envolta em debates profundos. Para Oppenheimer, essa contradição nunca se resolveu. Ele havia cumprido sua missão científica e estratégica, mas o preço humano de seu trabalho era impossível de ignorar. O “pai da bomba atômica” tornava-se, assim, uma figura dividida entre a glória e a culpa.

As lições de Oppenheimer para o século XXI

Agora que entendemos a trajetória e a grande problemática do filme – e também do próprio Oppenheimer – cabe entendermos o legado que esse grande cientista e suas descobertas geraram para o mundo. Vale ressaltar que esse legado não é apenas científico ou militar, pois sua história levanta um verdadeiro debate ético que contém valiosas lições e valores a serem extraídos.

O exemplo de Oppenheimer mostra que o conhecimento não é neutro. Cada avanço científico carrega consigo implicações éticas e sociais que podem fazer o mundo avançar ou ruir. O cientista, portanto, não pode se esconder atrás da abstração do laboratório, muito menos proteger-se com a égide da ciência. É fundamental que saiba, de forma objetiva, que tais conhecimentos e tecnologias podem gerar frutos amargos que, nas mãos de pessoas de má índole, podem fazer sofrer toda a humanidade. Assim, o cientista não é um ser isolado do mundo social, ele é parte de uma comunidade, de um mundo que será afetado por suas descobertas.

Essa lição é mais atual do que nunca. Em um mundo em que a tecnologia se desenvolve a uma velocidade vertiginosa, pensar as consequências éticas torna-se tão importante quanto realizar as descobertas em si. Ainda hoje, mais de sete décadas após Hiroshima e Nagasaki, o arsenal nuclear global permanece ativo. As tensões geopolíticas, a proliferação de armas em países instáveis e o risco de acidentes continuam a assombrar a humanidade.

Além da questão nuclear, novas tecnologias abrem dilemas semelhantes aos de Oppenheimer. A inteligência artificial, capaz de transformar radicalmente a sociedade, carrega riscos de controle e manipulação. A biotecnologia, por sua vez, pode tanto curar doenças quanto criar formas de vida destrutivas. No fim, a lição de Oppenheimer não é apenas sobre o passado, mas principalmente sobre o nosso futuro enquanto humanidade. Essa experiência dolorosa vivida no século XX é um aviso para todos nós. Que possamos entender que a ciência, quando desvinculada da ética, pode se tornar uma força de destruição incontrolável e que cabe à humanidade decidir se seguirá o caminho do abismo ou se usará seu conhecimento para construir um mundo mais justo e seguro.

Leia também: O acidente de Chernobyl e suas lições para a humanidade

O acidente de Chernobyl, em 1986, foi a maior tragédia nuclear da história. A explosão de um dos reatores soviéticos liberou radiação em larga escala, devastando cidades inteiras e deixando marcas profundas na saúde de milhares de pessoas.

Mais do que um desastre ambiental, Chernobyl expôs os riscos de um poder científico e tecnológico sem controle ético ou transparência política. Assim como o dilema retratado em Oppenheimer, o episódio nos lembra que a ciência pode ser tanto ferramenta de progresso quanto ameaça de destruição. Leia mais sobre o acidente de Chernobyl e o que ele nos ensina