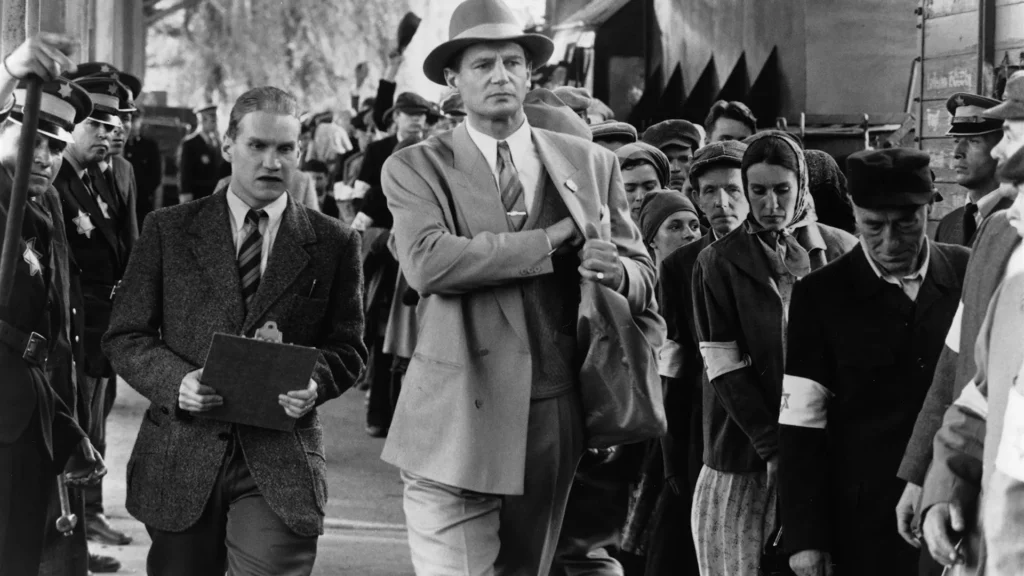

A história de A Lista de Schindler (1993) transcende o tempo porque revela como, mesmo no auge da barbárie do Holocausto, a cooperação humana foi capaz de salvar vidas — uma lição que continua urgente nos dias atuais. Quando instituições falham e normas morais desmoronam, o que resta para os indivíduos? Que forças – pessoais, sociais, organizacionais – permitem que alguém, em meio à lógica do extermínio, escolha preservar a vida? Este texto parte desse nó moral: a cooperação humana como elo de unidade e a convicção de que, quando um grupo compartilha um propósito humanitário, suas ações se afinam e podem contrariar sistemas de morte.

Trazer esse tema ao presente é mais do que revisitar uma biografia heroica: é refletir sobre como se constrói e se mantém a responsabilidade do coletivo perante momentos de crise na humanidade. Estamos em um mundo com novas formas de violência para velhos problemas, como o preconceito, a discriminação e a tentativa de eliminar etnias por parte de outros grupos. Nesse contexto, refletir sobre a memória do Holocausto não serve apenas para lamentar o passado, mas também para iluminar estratégias de resistência para o nosso próprio tempo. Assim, a história de Schindler funciona simultaneamente como recordação, advertência e inspiração.

O contexto histórico: o nazismo e o Holocausto

Para entender a magnitude do ato de Schindler, é preciso situá-lo no mecanismo histórico que transformou o antissemitismo em Estado. A década de 1930 consolidou na Alemanha uma ideologia racial sustentada por propaganda, legislação e burocracia, tornando o Estado refém de um pensamento extremista que, tal como fogo, espalhou-se rapidamente. A perseguição escalou de exclusão social e econômica, com as leis de Nuremberg, para a privação de direitos e, finalmente, para a violência sistemática: guetos, massacres em massa, e, a partir de 1941, a implantação de campos de extermínio, cuja finalidade era a eliminação industrializada de vidas humanas chamada de “Solução final”.

A ocupação nazista da Polônia desencadeou uma série de políticas que concentraram judeus em guetos superlotados, o que facilitava deportações e permitiram que autoridades locais e nazistas experimentassem métodos de controle absoluto. Entre 1939 e 1945, cerca de seis milhões de judeus foram assassinados devido às políticas de genocídio promovidas pelo nazismo. Nesse contexto, qualquer ato de proteção, seja abrigar, falsificar documentos, empregar como “indispensável”, exigia uma série de manobras administrativas. Além disso, sempre existiu o perigo de ser descoberto e, mesmo sem ser Judeu, acabar sofrendo as mesmas consequências por ajudar alguém desta etnia.

Não pensemos que entender esse contexto histórico não é importante para mergulhar no filme e na vida de Schindler. A bem da verdade, se faz crucial compreender que o genocídio nazista foi possibilitado por rotinas burocráticas, o que torna ainda mais hediondo todo o seu processo, pois se mostra que a sua arquitetura não foi resultado de uma pessoa, mas de uma verdadeira máquina de assassinatos no qual se tornou o estado. Com formulários, listas, registros, carimbos, ordens, o modelo burocrático foi pervertido para gerir a eliminação. Essa “banalidade” do procedimento é o que a filósofa Hannah Arendt classificou, no julgamento de Eichmann, como a “banalidade do mal”.

É nesse espaço entre ordens e execução que a cooperação humana tem papel ambíguo: muitas vezes, a obediência administrativa tornou-se instrumento para o mal; em outros momentos, foram precisamente as brechas administrativas e a cooperação entre pessoas que permitiram atos de salvação de centenas de judeus. A lista de Schindler é um exemplo dramático de como documentos e rotinas, reinterpretados em prol da ajuda daqueles que mais necessitavam, podem ser transformados em ferramenta de preservação de vidas.

Ao mesmo tempo, a desumanização dos judeus foi alimentada por décadas de propaganda e práticas sociais nazistas. Desse modo, o senso comum alemão foi manipulado para mostrar os judeus como uma escória da sociedade e, por isso, deveriam ser tratados de modo diferente, isolados e até mesmo mortos. Esse processo consolidou uma indiferença social que facilitou o horror: vizinhos viraram delatores, autoridades locais se calibraram entre cumplicidade e medo, e muitos cidadãos internalizaram narrativas raciais. Assim, quando alguns, como Schindler, optaram por contrariar essa corrente, o gesto teve tanto significado moral quanto político: era um reconhecimento de que cada número era, de fato, uma pessoa.

Quem foi Oskar Schindler?

Agora que entendemos um pouco do contexto histórico em que Oskar Schindler estava inserido, se faz necessário conhecê-lo. Nascido em 28 de abril de 1908, em Zwittau (hoje Svitavy, República Tcheca), num ambiente culturalmente híbrido entre alemães e checos, Schindler foi um jovem empreendedor, caracterizava-se pelo carisma e habilidade para negócios. A filiação ao Partido Nazista, antes da guerra, deve ser lida nesse contexto: para muitos empresários da época, o partido representava uma aliança pragmática com poder e oportunidade econômica. Schindler era, inicialmente, mais um homem do mundo dos negócios do que um militante ideológico.

Porém, quando a guerra trouxe para perto de si as consequências práticas da política racial, uma metamorfose moral começou. Observando o sofrimento, interagindo com funcionários que lhe eram fiéis e testemunhando a violência direta contra os judeus, Schindler gradualmente assumiu riscos pessoais e financeiros crescentes para proteger seus trabalhadores.

A trama salvadora dependia fortemente de aliados: Itzhak Stern, contador e intelectual judeu, foi chave para a organização administrativa da lista e para convencer Schindler da necessidade de preservação dos trabalhadores. Mietek Pemper, outro colaborador, ajudou a compilar informações e a construir a rede necessária. Esses personagens não foram meros coadjuvantes, pois sua agência política e inteligência tática foram fundamentais para concretizar a salvação das centenas de pessoas e famílias ajudadas por Schindler.

Esse fato leva a uma perspectiva dual acerca de Schindler, visto que era um membro do Partido Nazista, mas que não vendeu sua humanidade. Assim, os valores humanos se mostram acima de qualquer posição social, vantagem econômica ou contexto que possa inclinar nossas decisões. O fato de romper com o nazismo e expor-se aos perigos de ser descoberto mostram como Schindler, apesar das críticas que ainda sofre, revela uma verdadeira lição sobre como a humanidade pode viver por ideais de ajuda e cooperação, principalmente em momentos drásticos.

É importante destacar que Schindler é, acima de tudo, um ser humano. Logo, não se trata de tratá-lo como uma santidade, mas devemos reconhecer sua capacidade de colocar seus valores éticos à frente dos desejos e medos que o contexto impunha a todos.

Dito isso, a operação de Schindler foi um verdadeiro trabalho de improviso e engenharia logística. A fábrica funcionava como espaço protegido: declarar trabalhadores “essenciais” para a produção permitia que eles escapassem da deportação, visto que cumpriam funções-chave para que a fábrica não parasse de produzir. Para manter essa proteção, Schindler e seus auxiliares recorreram a diversos meios: subornos a oficiais, falsificação de papéis, transferências estratégicas entre campos e, sobretudo, uma rede de negociações que transformou a regra do terror em uma série de exceções. No nível prático, a lista inseriu nomes em um rol de trabalhadores “essenciais”.

Se você gostaria de saber mais detalhes sobre a vida de Schindler, indicamos o nosso texto especial sobre a biografia desse grande empreendedor e humanista. Você pode acessar o texto clicando aqui.

Entre a confiança e o risco

Partindo da operação realizada por Schindler, podemos entender que a cooperação em contextos de repressão extrema não é automática, muito menos brota naturalmente em nosso coração. Se assim o fosse, existiriam milhares de Schindlers, e a tragédia humana do holocausto poderia ter sido amenizada. Portanto, a cooperação exige confiança, comunicação e disposição para correr riscos mútuos. Nos guetos e nas fábricas, a solidariedade nascia tanto do compartilhamento de recursos quanto da necessidade de coordenar estratégias de sobrevivência. Cooperar implicava expor-se aos perigos de ser descoberto. Aqueles que ajudavam podiam ser denunciados; portanto, a confiança tinha de ser calibrada.

A organização interna daqueles que foram salvos dependia das lideranças locais e das relações de reciprocidade. A cooperação era, nesse cenário, a lei máxima: desde dividir um pedaço de pão, ocultar documentos até ensinar crianças. Essas ações mantinham a dignidade e criavam condições psicológicas para resistir à aniquilação. No caso da fábrica de Schindler, a solidariedade também se expressou na proteção mútua entre trabalhadores e dirigentes: funcionários contribuíam com seus conhecimentos administrativos, e Schindler respondia com proteção física.

Tal perspectiva demonstra como os valores humanos, mesmo nos cenários de maior tragédia, podem florescer. Tal qual uma semente que rompe sua casca e avança até mesmo pelo asfalto, também a humanidade é capaz de achar brechas para vencer os desafios do seu tempo e fazer com que sua verdadeira natureza se revele. Visto isso, é importante ressaltar que os períodos de guerra sempre revelam o que há de mais terrível e, paradoxalmente, o que há de mais sublime no ser humano. As guerras naturalmente testam os nossos limites, expõem nossas fragilidades, mas também são capazes de convocar virtudes que, em tempos de paz, escolhemos ignorar muitas vezes.

O valor humano, nesses contextos, não reside apenas em grandes feitos heroicos, mas nas pequenas escolhas cotidianas que resistem à lógica de destruição. Em um mundo onde o mal é sistemático, a bondade torna-se revolucionária. Em Schindler, essa bondade cresce de maneira progressiva: ele começa como espectador e até certo ponto oportunista, afinal, estava se beneficiando do sistema; porém, termina como alguém que se opõe a ele, não por convicção política, mas por uma transformação moral profunda. Nesse sentido, o que o torna símbolo não é apenas o número de vidas salvas, mas o processo pelo qual redescobre a própria humanidade.

Os valores humanos nos momentos de guerra

Durante o Holocausto, milhares de pessoas encontraram maneiras de afirmar a dignidade humana em meio à desumanização. Nos campos de concentração, havia quem arriscasse a própria vida para dividir um pedaço de pão, esconder uma criança, compartilhar uma prece e, muitas vezes, sacrificar sua vida para salvar os demais. Todas essas ações carregavam um valor incomensurável, pois mantinham viva a ideia de que a solidariedade ainda era possível.

Esse é um dos valores mais caros à humanidade. No dia em que perdemos por completo nossa solidariedade com outro ser humano, é, fatidicamente, o final de nossa experiência como humanos. Essa é uma afirmação um tanto quanto dura, mas totalmente verdadeira. A beleza humana, que a difere dos demais seres da natureza, é a capacidade de conseguir ajudar o outro sem esperar nada em troca, agindo apenas pelo fato de ser outro ser humano. Essa singela lição deve ser protegida em todos os momentos, tanto na paz quanto na guerra, pois é nosso verdadeiro norte para continuarmos evoluindo.

Dito isso, na fábrica de Schindler, a dignidade e solidariedade foram reconstituídas de forma coletiva. Os trabalhadores não eram mais apenas números em uma planilha; eram pessoas com funções, nomes e reconhecimento. Havia trabalho, mas havia também propósito em se manter vivo e ajudar os demais a escaparem das garras do nazismo. Oskar e sua esposa, Emilie Schindler, cuidavam para que os empregados tivessem comida, abrigo e tratamento médico, condições impensáveis para qualquer judeu em território controlado pelos nazistas.

Essas ações simples representavam uma forma de resistência, tanto objetiva quanto subjetiva. Cada refeição e cada noite de descanso eram um ato de negação do regime, um protesto contra o sistema social que queria apagar identidades e tentava a todo custo realizá-la. Schindler, mesmo sem ter um projeto político articulado, compreendia intuitivamente que salvar vidas era a única forma de confrontar a lógica da morte.

É por isso que podemos chamá-lo de herói. Curiosamente, quando pensamos em heróis de guerra, imaginamos grandes comandantes, combatentes e mártires que, no meio do campo de batalha, fizeram atos dignos de recordação. Esses também são heróis, porém, o heroísmo é uma forma de ação cotidiana, que pode se expressar em pequenos e grandes atos, afinal, o herói, pela própria definição da palavra, é aquele guiado pelo amor, por Eros. Quando colocamos nossos valores e nosso coração à frente de nossas ações, mesmo nos piores cenários, estamos tomando uma atitude heroica diante da vida.

Assim, A Lista de Schindler ensina que o verdadeiro heroísmo pode ser comum. É o heroísmo cotidiano, o que acontece entre a compaixão e a escolha. O que torna Schindler um herói não é o poder ou a glória, mas a decisão contínua de se importar. O heroísmo de Schindler não surge de ideais abstratos, mas de uma série de gestos concretos em prol da vida humana. Ele não levanta bandeiras, não faz discursos inflamados, simplesmente atua no que lhe cabe da melhor maneira que lhe foi concebida; e é nessa ação prática, repetida dia após dia, que se manifesta o valor humano.

Esse tipo de heroísmo é acessível a todos, porque nasce da empatia e da própria condição humana. Quando compreendemos a dor do outro, o impulso de ajudar vem naturalmente. O filme mostra isso de forma excepcional: ao final, quando Schindler percebe que poderia ter salvo mais pessoas se tivesse vendido o carro, o anel ou a jaqueta, vemos o peso da responsabilidade moral que acompanha a consciência humana. Nesse aspecto, devemos reconhecer que a decisão de Schindler não foi apenas humanitária, mas também extremamente arriscada para si mesmo. Ele foi preso diversas vezes sob suspeita de corrupção e auxílio a judeus. Qualquer erro poderia significar a execução imediata. Ainda assim, ele continuou.

Há uma frase poderosa no filme que traduz essa ideia: “Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro.” Essa citação, originada do Talmud, um dos textos de sabedoria do Judaísmo, sintetiza o espírito da cooperação humana, que se reflete na crença de que cada gesto de bondade tem um alcance infinito.

Cooperação humana em tempos atuais

Por fim, devemos refletir sobre como os eventos do passado, que costumeiramente chamamos de História, podem nos ajudar no mundo atual, afinal, é para isso que o estudo desses momentos da humanidade servem: para nos guiar em direção ao futuro. Visto isso, o que a história de Oskar Schindler nos ensina não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro da humanidade. Vivemos num mundo que, embora diferente em forma, ainda enfrenta ecos da mesma intolerância que alimentou o nazismo: racismo, xenofobia, discursos de ódio, guerras e crises humanitárias.

A cooperação humana, que é o elo invisível que une pessoas em torno de um propósito comum, continua sendo a única força capaz de impedir que a História repita seus piores capítulos. A história de Schindler mostra que a empatia não é apenas sentimento, mas também ação estratégica e que precisa ser usada com inteligência e vontade. É uma decisão consciente de proteger o outro, mesmo quando a estrutura social incentiva o contrário. Hoje, essa cooperação se manifesta em grupos que acolhem refugiados, em comunidades que enfrentam a fome, em movimentos que resgatam a dignidade e o valor humano em seu sentido último. As lições de Schindler se refletem em cada indivíduo que, diante da injustiça, decide agir.

A fábrica de Schindler foi, de certo modo, um microcosmo de uma sociedade que deveria funcionar de maneira ideal. Ali, o propósito não era o lucro, mas a vida humana. Essa inversão de finalidade pode inspirar, hoje, empresas, instituições e governos a repensar o sentido de sua atuação. Sabemos que o cerne de nossa vida atual está no acúmulo de riqueza e capacidade de produção; porém, será que esses são os valores que queremos dedicar a nossa vida? Será que não é possível criar uma multinacional de valores humanos, em que se busca o crescimento e não apenas a obtenção de lucro? Nos parece clara a necessidade dessa mudança de paradigma.

Organizações movidas por valores humanitários tendem a criar ambientes de cooperação mais eficazes, afinal, esse é o seu propósito. Quando a missão é salvar, curar, proteger ou educar, o resultado transcende métricas econômicas e passa a buscar viver um legado para toda a humanidade. O propósito coletivo, portanto, é mais do que idealismo vazio: é uma ferramenta para canalizar ideias e transformá-las em ações.

Uma das perguntas mais urgentes que o filme suscita é: como podemos aplicar, no cotidiano, a ética que admiramos em Schindler? O desafio é que a maioria de nós não enfrenta dilemas tão extremos quanto os da Segunda Guerra Mundial, mas enfrentamos, diariamente, decisões morais menores que definem o tipo de sociedade que construímos. Agir com base em valores significa escolher o que é certo mesmo quando não há recompensa, algo quase impensável no senso comum. Significa usar o poder que possui, seja ele econômico, político ou social, para proteger quem tem menos; afinal, a lei da natureza é que o pequeno é protegido pelo grande.

Sendo assim, “A Lista de Schindler” é mais do que um filme, pois é capaz de nos fazer mergulhar em nós mesmos e refletir sobre como podemos ser cada vez melhores. Schindler compreendeu que sua vocação não era produzir panelas para o exército, mas salvar pessoas para o futuro. Sua lista tornou-se um novo livro da vida, uma escritura moral em que cada nome representa uma vitória da compaixão sobre o ódio.